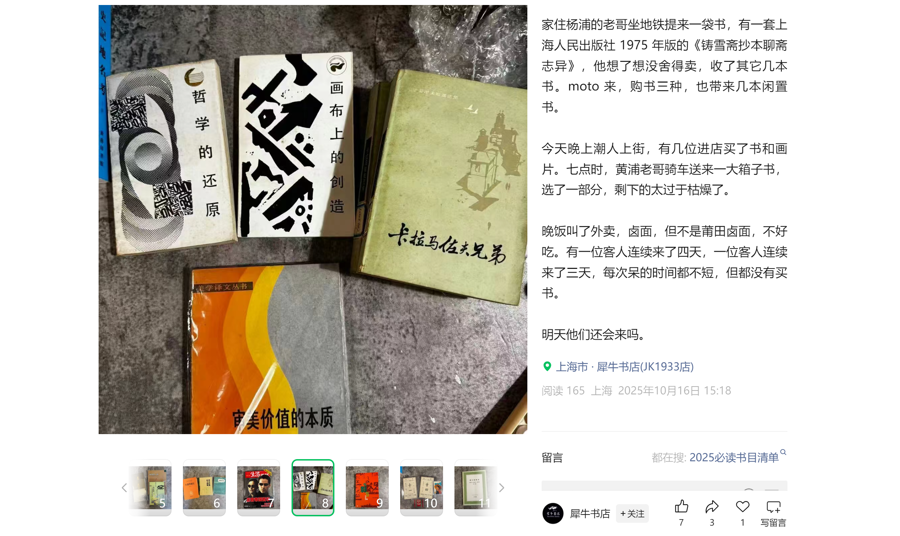

“家住杨浦的老哥坐地铁提来一袋书,有一套上海人民出版社1975年版的《铸雪斋抄本聊斋志异》,他想了想没舍得卖,收了其它几本书。今天晚上潮人上街,有几位进店买了书和画片。有一位客人连续来了四天,一位客人连续来了三天,每次呆的时间都不短。明天他们还会来吗?”

每日卖了什么书,见了什么人,都会出现在犀牛书店店长庄见果的“值日僧日记”上,其小红书账号已有2.2万粉丝,常有粉丝表示“眼馋了好久这里的书”。日记式的交流、“不打扰读者”的风格,都让人觉得这间书店有点“i”(网络语,形容性格安静内向),但这里有着吸引人流的魔力。尽管营业时间标着到晚上20点,但庄见果经常22点都关不了门,“苏州河晚上散步游玩的人多,只要大家来,我们都欢迎。”

正在犀牛书店中找书的读者。(孙彦扬摄)

正在犀牛书店中找书的读者。(孙彦扬摄)

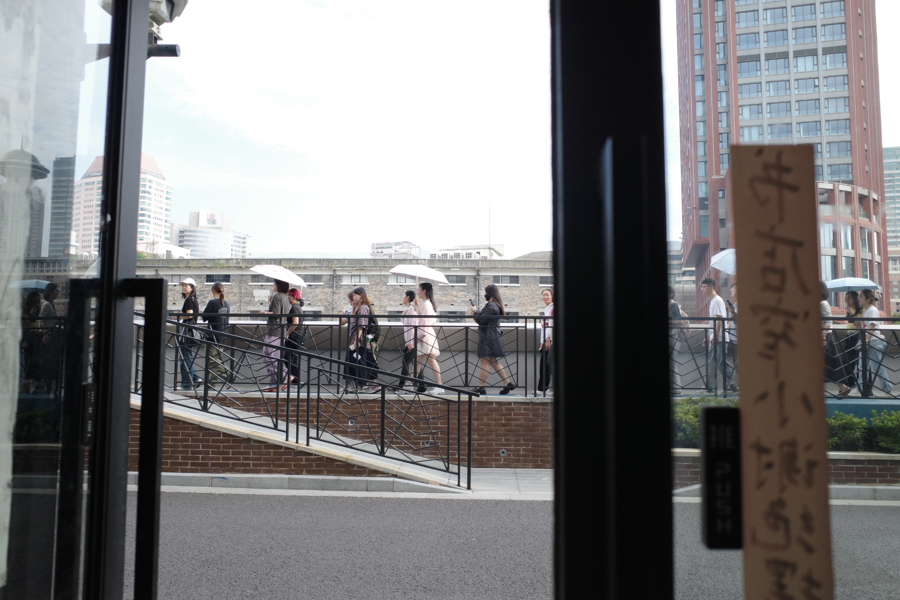

从犀牛书店门口向外望去,总能看到一群游客沿着苏州河湾经过,从西向东走向外滩;旁边的艺术画廊与地标建筑也吸引着潮人,用庄见果的话来说,这是很多“浪漫”的游客会选择的路径,也会有很多“浪漫”的读者走进店里。

来自北京的林芳宇以及中国台湾的林昱彣正在犀牛书店选书,正巧都来上海出差的她们告诉记者,“平时看到书店就想进去逛逛,你能感觉到不同城市的气息。看到1935年的故宫日历以及1928年的《东方杂志》,都很有年代感,感觉跟店外的现代性相呼应,蛮有意思的。”

从书店向外望去,就是苏州河畔与游人们。(孙彦扬摄)

从书店向外望去,就是苏州河畔与游人们。(孙彦扬摄)

犀牛书店外景。(孙彦扬摄)

犀牛书店外景。(孙彦扬摄)

不打扰,就让读者自己安静地找

犀牛书店在2020年搬到苏河湾附近,已经5年了。今年年初,获颁首批“旧书新知·上海市特色旧书店”。苏河湾地租贵,犀牛书店可以担负的空间有限,可用面积在35平方米左右,但也正是“优势”或特点所在,集中所有力量卖书:书店由庄正果和女朋友两人运营,上午收书,下午到晚上守店。“每天能售出三十多本书,店内在售图书大概四五千本,以文史哲类为主,尽量节约成本,在运营上还可以达到比较良性的循环。”

如何对待读者,是犀牛书店的秘笈。“不打扰,就让读者自己安静地找。”犀牛书店店长庄见果说。空间陈设上,读者可以找书的书架与庄见果的“整理办公区”成“L”型设计,读者找书时庄见果就安静地整理刚收回的旧书,有时他索性安静坐到店门外的小板凳上。

店面安静,但书目更新很快,最受欢迎的上海译文出版社“版画本”,经常在书架上待不了一天,“这套外国文学丛书,封面美,名家多,在藏书界很受欢迎。”

正在犀牛书店中找书的读者。(孙彦扬摄)

正在犀牛书店中找书的读者。(孙彦扬摄)

“写日记,跟年轻人产生更多链接。”读者与犀牛书店的交流,还可以通过每日发布在微信推送和小红书上的“值日僧日记”完成。探访这天,一对夫妇买了一册《良友》电影专刊,80元,庄见果为这本即将离开的书拍下照片,然后将其打包。拍下的照片,就会成为庄见果每日售书日记的素材。“推送断断续续写了10年,小红书也发布了3年。最开始是想记录自己开书店的过程,后面很多对书店感兴趣的外地读者也能随时来‘看’书店了。”

犀牛书店的“值日僧日记”。

犀牛书店的“值日僧日记”。

犀牛书店总是针对读者的阅读消费习惯,不断调整细节。人们喜欢更轻松的购书体验,例如店面最好是在一楼,有门面,人们直接推门而进,“之前在二楼,上楼梯都有可能成为一种望而却步的理由。”此外,记者发现书架上贴心贴着“本店所有全新塑封书籍均可自行拆开试阅,如不购买请将书籍带至店员处重新贴价”,不仅常规书籍,珍稀书籍也会向读者开放阅览。

跟上潮流与保持自我,没有那么矛盾

庄见果是从新书店做到旧书店的。2007年,庄见果的第一份工作是上海莘庄的犀牛书店店员,当时还是新书店。当时的书店不敌电商折扣竞争,庄见果后来还曾做过音像店、网上书店等工作,“在文庙书市、灵石路花鸟市场上手淘书、观察别人的买卖成了我的日常。”2014年,庄见果走入旧书行业,“开店时的第一批货源,就是自己手上的二手书”,从丽园路到复兴中路的复兴坊,犀牛书店几经辗转于2020年来到北苏州路。

苏州河畔的犀牛书店。(孙彦扬摄)

苏州河畔的犀牛书店。(孙彦扬摄)

犀牛书店并不仅仅“看天吃饭”,它在坚守自我与“赶潮流”之间做平衡:“我们搬到河边后,人流明显比以前多了,空间和氛围也更加开放。”北苏州路上,最近新开了两家书店,一家是毗邻的时代书屋,另一家是艺术书店,“他们很新潮,要做策展型书店。我们也都要去向新书店学习的,追一些潮流也好,做一些变化也好,理想状态是把旧书店开成新书店。但不能什么都要,我们做不到大而全,只能是对最小的东西做得深入一点。”

在这样时尚的街区,犀牛书店把路走得很沉稳。没有选择咖啡、文创等时兴附加业务,而是专注于旧书的品相与版本,另外摆上一些上世纪的画片与明信片供游客选购,这一方面对自己要求很高。庄见果说,也暂时没有开网店的想法,“成本有限,再加上旧书做网店在数据上比新书要麻烦,因此不如集中精力做线下,能把书做好,也是很了不起了。”庄见果看似对经营的态度是淡然的,但是深谙旧书读者的消费习惯。“书店跟咖啡馆不一样,很难以客人的数量计算销量。可能十个人在咖啡馆一般消费十杯咖啡,但在书店,进来十个人可能只有一个人买书,但他可能一次就买十本。”

犀牛书店内的一些画片与明信片。(孙彦扬摄)

犀牛书店内的一些画片与明信片。(孙彦扬摄)

在书店可以“i”一点,但是去市集需要“e”一点,刚刚过去的国庆假期,庄见果尝试了一连八天在杨浦区的大学路市集上卖书。“最直接的感受是很感谢那些买书的人。市集与书店不同,大学路上很热闹,不计其数的人们兴趣不同,你需要主动让他们因为书籍而驻足。”庄见果守摊的前四天有些安静,后面几天他请了一对情侣帮忙守摊,主动热情的介绍让日均销售额增至千元以上,“最高的两天都卖了1300元。”

犀牛书店店主庄见果的“办公区”。(孙彦扬摄)

犀牛书店店主庄见果的“办公区”。(孙彦扬摄)

竞争得过其他书店吗?不少人有这样的疑问。可庄见果很坚定,“新书与旧书不冲突。其实书店的竞争对手从来不是书店,甚至不是电商,其实可能是手机,因为肯花钱在电商上面买书的人,他还是有可能在店里面买书的。未来,只要我们学校里面的教材还是纸质版的,一定会有喜欢读书的人会回到书店。”

垒富优配-加杠杆炒股票-炒股配资之家网-杠杆炒股官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。